2025年11月14日(日本時間 16:02)

日本:世界経済政策の変化の潮流に乗る、積極的な財政政策

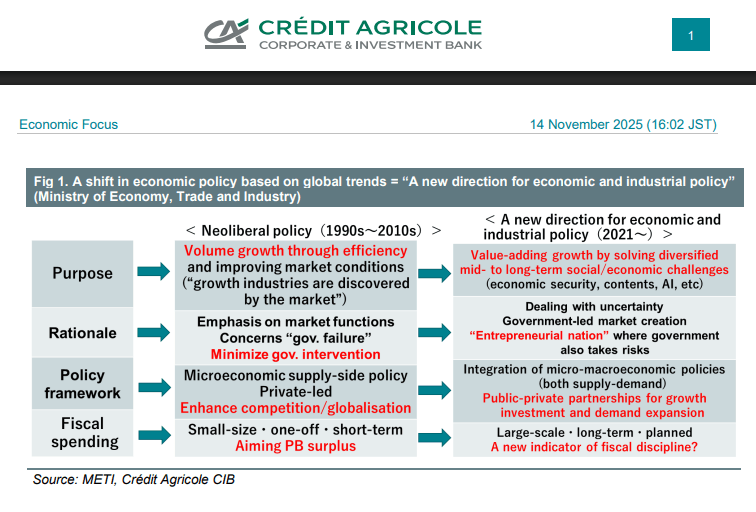

世界全体の経済運営の流れが変わりつつあります。これまで主流だった「新自由主義」は、市場原理や効率性を重視し、できるだけ政府は口出ししないで民間に任せる、という考え方でした。

しかし、金融危機やコロナ、地政学リスク、気候変動などの「危機」が続き、単に市場に任せるだけでは対応しきれない事が明らかになってきました。

そこで今は、政府と民間が一緒になって投資を進める「官民連携」を重視する新しい政策スタイルにシフトしつつあるとクレディアグリコルは見ています。

官民連携で取り組むべき投資としては、危機に備える為の投資(防災、サプライチェーン、エネルギー安全保障など)、成長の為の投資(新産業・DX・GXなど)、そして社会問題や経済問題を解決する為の需要拡大(格差、少子高齢化、地域衰退など)を挙げています。

日本について言うと、成長の為の民間投資を増やすには、「先が読めること」が何より重要だと指摘しています。

企業は将来の需要や政策が読めないと、大きな投資に踏み出しにくいからです。その為に政府に求められるのは、次のような姿勢だとしています。

1つ目は、「日本経済を持続的に拡大させていく」という明確なコミットメントを示す事です。成長を諦めて財政再建一辺倒になるのではなく、長期的に経済規模を大きくしていくという方向性をはっきり打ち出すべきだ、という考え方です。

そして民間投資を拡大し成長に繋げる為には、予見可能性の向上が必要です。まず何よりも重要なのは、政府が経済規模を持続的に拡大して行く事を明確にコミットする事です。世界の経済政策の潮流は、市場原理を重視する新自由主義から、危機対応投資・成長投資・需要拡大を通じて経済・社会課題を解決する「官民連携」を重視する新たなアプローチへと移行しています。

政府の経済政策も、効率性に依存した「量的成長」から、経済・社会課題の解決による「付加価値型成長」へとシフトするとみられます。

2つ目は、投資を後押しする為の予算や税制を、単年度ではなく複数年の枠組みで示す事です。

例えば、設備投資を一括償却できるような減税を何年続けるのか、といった「ルール」をはっきりさせる事で、企業が安心して将来を見通しながら投資計画を立てられるようにする事が重要だとしています。その際、折角投資意欲が高まっているのに、増税などでブレーキをかけてしまうような事は避けるべきだとも述べています。

金融政策については、日本銀行(BoJ)に対し、「力強い成長」と「物価の安定」の両立を目指した適切な運営が期待される、としています。つまり、インフレを抑える事だけに偏るのではなく、経済成長も視野に入れたバランスの取れた金融政策が必要だ、と言う事です。

経済安全保障や防衛といった分野に加え、収益性の高い成長産業を更に強化する攻めの姿勢も求められます。

現在、海外売上高が半導体輸出額を超える成長産業であるコンテンツ産業への政府支援予算は約200億円にとどまっており、中国やフランスの1200億円と比べて明らかに少ない水準となっています。成長投資における官民連携をめぐる激しい競争を十分に認識すべきです。

世界的に「成長分野に官民で投資する競争」が激しくなっているのに、日本は十分に対応できていないのではないか、という問題意識です。

経済政策の方向性については、「量(規模)の拡大」だけを追う効率性重視の成長から、「価値の高い付加価値成長」への転換を求めています。

ここで言う付加価値成長とは、単に生産量を増やすのではなく、社会課題や経済課題(環境、健康、地方、子育て、インフラ老朽化など)を解決する事で生まれる新しいサービスやビジネスによって、質の高い成長を実現する、という意味合いです。

財政運営の姿勢についても大きなポイントがあります。従来であれば、「将来の災害や危機に備えるには、今から財政を引き締めてお金を貯めておく」という発想になりがちでしたが、今必要なのは「将来の供給能力を高める為の投資」。例えば、防災インフラの整備や、エネルギー・物流・デジタル基盤への投資によって、将来の被害や混乱を小さくできるようにする事が重要であり、それをケチって当面の財政規律を優先させるのは返って非効率だ、という考え方です。

ただし、供給能力だけを拡大しても、需要が伴わなければ企業は利益を出せません。生産できる能力が増えても、買ってくれる人や企業がいなければ意味がないからです。

そのため政府は、企業への支援だけでなく、家計への支援も通じて内需を強く保つ事が必要だと述べています。強い国内需要を背景に投資が拡大すれば、日本発の製品やサービス、インフラが、世界共通の課題解決(脱炭素、高齢化対策、防災など)に役立つ競争力の高いビジネスとして育ち、国際競争力も高まる、というロジックです。