復旦大学・国際問題研究院(中国共産党シンクタンク)による「自民党総裁選が本格始動、候補者の対中政策総覧 日中関係は下押し圧力」という分析です。

総裁選の幕開けと候補者

現地時間9月22日、自民党の新総裁を選ぶ選挙戦が正式に始まりました。

自民党総裁選挙管理委員会の告示によれば、今回の総裁選には以下の5名が立候補しました。

- 小泉進次郎(農林水産大臣)

- 高市早苗(前経済安全保障担当大臣)

- 林芳正(内閣官房長官)

- 小林鷹之(前経済安全保障担当大臣)

- 茂木敏充(自民党前幹事長)

投票は10月4日に行われます。いずれも日本政界ではおなじみの顔ぶれで、昨年9月の総裁選にも名を連ねました。各種世論調査では高市早苗氏と小泉進次郎氏が先行していますが、接戦が予想され、最後まで行方は予断を許しません。日本政治の「回転ドア」的な首相交代は外交方針にも影響を及ぼし、日中関係の安定にも波及し得ます。

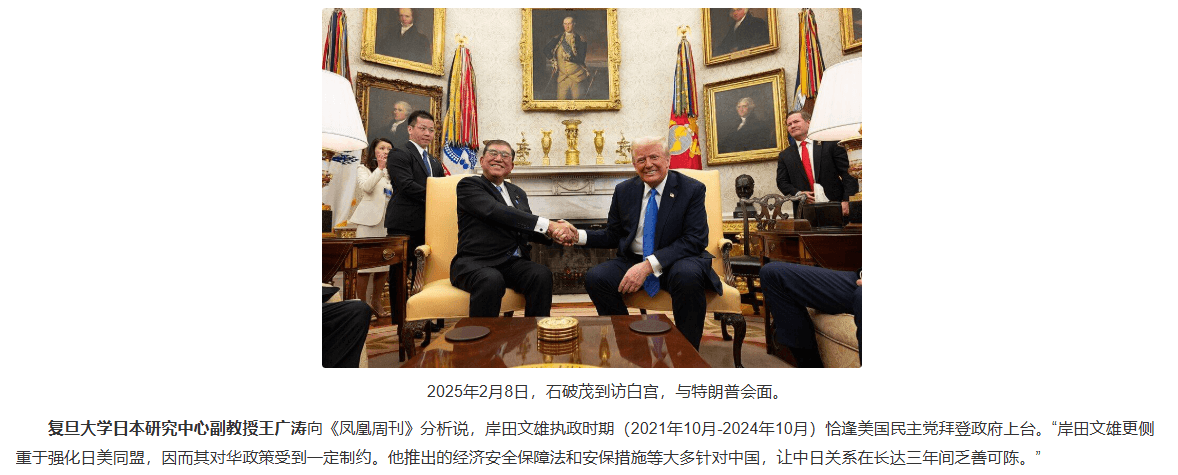

石破政権下の対中対話と評価

東京大学の川島真教授はオーストラリアの「東アジア・フォーラム」への寄稿で、「石破茂氏は、過去の安倍派主導の政権よりも中国との対話を重視した。」と指摘。

次期政権が自民党保守派主導となれば、対中政策が歴史認識などで強硬化し、「現在の建設的で比較的安定した日中関係を脅かす」との見方を示しました。(東大の教授は中国の日本に対するファンタジー歴史を日本政府に認めさせたいのかな?)富士ニュースネットワーク(略称:FNN)も、日米と対中経済協力のバランスを新政権に促し、「過度な反中は日本の経済利益を損なう」と提言しています。

石破茂氏の在任中、自民党幹部や国会議員の対中往来は目に見えて増加しました。

- 2024年10月10日、ラオスでのASEAN関連首脳会議で李強中国国務院総理と会談し、「戦略的互恵関係」の包括的推進と建設的・安定的関係の構築を確認。

- 同年11月15日、ペルーAPEC首脳会議の場で中国国家主席と約35分会談。「地域の平和と繁栄に対する両国の責任」を確認し、日中関係の前進に言及。

- 同年12月25日、岩屋毅外相が訪中し、中国人向け査証の緩和を表明。(岩屋が中国人ビザ緩和を勝手にした事で現在大変になっています)

- 2025年1月および4月、森山裕幹事長が相次いで訪中。1月には日中友好議員連盟会長に就任し、公明党の西田幹事長らと共に新年最初の訪中団を率いました。(森山と公明はこの時に中国スパイ組織統一戦線工作部のトップと会談して、日本の知事や議員と中国共産党を交流させたいと約束しています)

同時期、米国ではトランプ大統領が復帰。二国間交渉を好むトランプ政権に対し、日本は他の二国間・多国間関係でバランスを取る必要があり、これが石破政権期の日中関係に機会を齎しました。(石破はトランプ関税に対抗すると言い張り、中国共産党と連携)

復旦大学日本研究センターの王広涛副教授は、岸田政権期(2021年10月〜2024年10月)はバイデン政権下で「日米同盟強化を優先し、経済安保法制等は主に中国を念頭に置いた為、日中関係は冴えなかった」と総括。

一方で「石破政権下では全体として前向きに一歩進んだ。短期間で首脳会談が実現し、中韓中外相会合や農相会合など多層的・実務的交流が続いた」と評価しつつも、政権基盤の脆弱さと短命ゆえに推進力は限定的で、石破氏の訪中実現には至らず、首脳往来も多国間の場にとどまったと指摘しました。

辽宁大学の吕超院長も、石破政権下で台湾海峡を巡る挑発的言動が抑制され、地域緊張が幾分和らいだ事、経済面では中日韓協力が再活性化し、三カ国FTA交渉が再燃するなど、供給網安定への緩衝材になり得たと評価。もっとも、米国のインド太平洋戦略の圧力の下、構造的矛盾から「緩和と摩擦が交錯する複雑局面」が続くと見ています。

「親中派」の退潮と公明党の立ち位置

2024年8月、85歳の二階俊博氏が清華大学を訪れ、長年の訪中経験を振り返り「日中世代友好」への尽力を語りました。これが衆院議員として最後の訪中に。同年10月の総選挙不出馬を表明し、「裏金」問題で派閥が解散に追い込まれる中、政界を引退。二階氏は「中国人民の古い友人」と評されるほどの人脈を有し、2015年には3000人規模の友好訪中団を率いました。(二階が今の自民党が進める中国インバウンド観光立国の強烈な推進者でした)

同じく親中派の元首相・福田康夫氏も一線から退きました。2014年APEC北京での安倍晋三首相と中国首脳の会談実現に向け、舞台裏で奔走した事で知られます。

現在、日中の国民感情は改善しておらず、「親中派」とのレッテルが選挙で不利に働く小選挙区制の下、「火中の栗」を拾う政治家は出にくい状況です。外交関係者からは、国家利益の原点に立ち返り、戦略的な対中外交の再構築を求める声が上がっています。

直近の参院選(7月)と衆院選(昨年10月)で、石破政権の与党連合は過半数を割り込みました。次期総裁はいずれも連立再編を迫られる可能性があり、公明党の存在感が相対的に低下するとの見方もあります。公明党は対中関係の重視ゆえに「迎合的」との批判を浴びていますが、王広涛氏は「価値判断が過ぎる」と反論。(創価カルト公明は生まれた時から中国日本支部の様な挙動ばかりしていますので、いい加減統一教会の様に解体されるべき)

公明党は創設以来「中道」を掲げ、邦交正常化以来一貫して日中友好を主張してきたのであり、現在の批判は政治環境の変化によるもので、党是が変化したわけではないと説明しています。

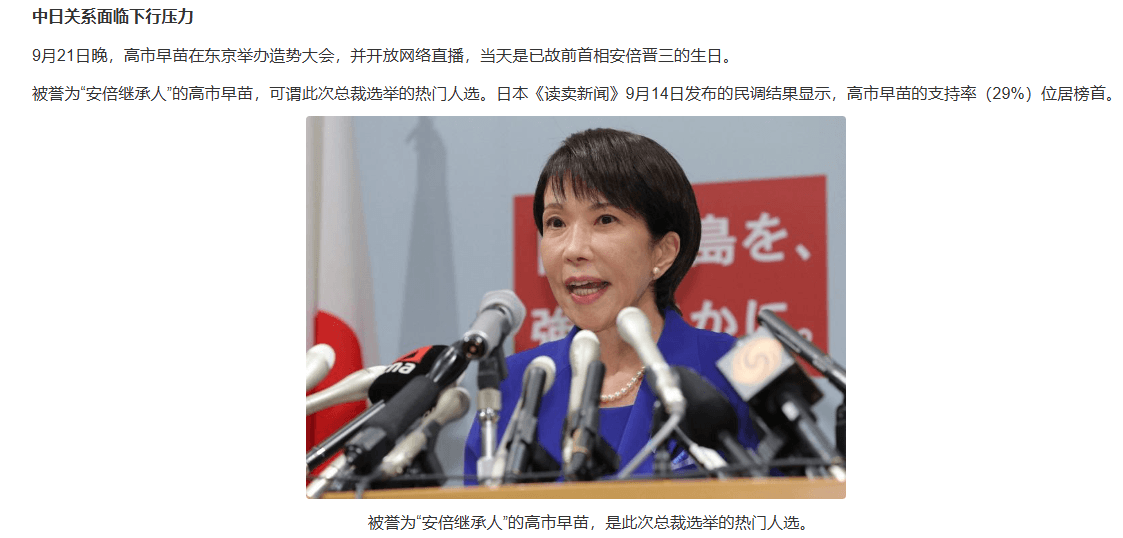

高市早苗氏の台頭と想定される影響

9月21日夜、高市氏は東京で決起集会を開催(ライブ配信も実施)。この日は故安倍晋三氏の誕生日に当たります。読売新聞(9月14日)の調査では、高市氏の支持率が29%で首位。松下政経塾出身で「日本のサッチャー」を志し、昨年の総裁選では1回目投票で首位も、決選投票で石破氏に逆転されました。

高市氏は「台湾有事は日本有事」との安倍氏の見解を繰り返し、集団的自衛権の行使や日米協力を強調。靖国参拝も「真心からの行為」とし、首相就任後も継続すると表明してきました。

経済面では対中依存からの早期脱却を主張。2025年4月の台湾訪問では、「中国に口実を与えない」と述べつつ、台湾との「国防分野」やデュアルユース技術・AI等の協力に言及し、台湾・欧州・豪州・インドと「準軍事同盟」を組む構想にも触れました。もっとも、米誌ディプロマットは、台湾と正式な外交関係を持たない主体を含む事の実務的困難や、欧州の関与度合いの不確実性を指摘しています。

日本メディアの一部は、高市氏が首相となれば、技術流出防止の名目でハイテク輸出管理を強化し、中国企業の対日市場アクセスを一層制限する可能性を警戒。東シナ海や台湾海峡での緊張激化も懸念しています。(日本メディアと自民党の左翼議員がよく使うロジックですが、北京の受け売りなのがよく分かりますね)

王広涛氏は、仮に高市政権が発足しても、外交・安保の要職に比較的穏健な人材を配する事で、関係悪化に緩衝材を設ける余地があると指摘。歴史的にも、岸信介政権のように「タカ派が要所にハト派を配置して均衡を取る」先例があると述べています。

候補者の布陣と「民意」要因

今回の候補は大別して、

- 極端な保守派:高市早苗

- 穏健保守派:小泉進次郎/小林鷹之/茂木敏充/林芳正

と見なされています。

林芳正氏と茂木敏充氏は対中外交の経験が豊富です。

- 林氏は宏池会出身で、対中経済・外交の重視を掲げ、「建設的かつ安定的な日中関係」の構築を唱道。2023年の日中平和友好条約45周年に合わせて訪中し、「脱中国化はしない」と明言するなど協力余地を強調。昨年の総裁選では「知中派(親中派は自分達を知中派と呼びます)であっても迎合ではない」と述べ、「知己知彼、百戦百勝」を引用し、対話前提の相互理解の重要性を説きました。(林は今は親中ぶりを隠していますが、スパイ防止法に反対するなどサインはモロに出しています)

- 茂木氏は王毅外相(当時)との会談を重ね、自民・共産党(中国)間の政党交流の再開を呼びかけるなど前向きな姿勢を示す一方、安全保障・歴史問題では批判的立場も併存させています。

対照的に、小泉進次郎氏と小林鷹之氏は外交面で「白紙」に近い側面があります。小林氏は「対中の脅威に備える現実的対応は必要だが、関係安定化には対話が不可欠」と述べ、保守票の取り込みを狙う高市氏と競合しつつ、票割れ回避の為の連携観測も出ています。

小泉氏は44歳で高い人気を誇り、昨年の総裁選では国会議員票でトップも、党員票が伸びず決選に進めませんでした。(テレビが作った虚像なので)

2025年5月に農水相に就任後はコメ価格高騰への備蓄放出で評価を得ており、石破路線の継承役と目されています。(石破と同じく移民路線・増税路線・親中路線を続けるという事)

一方で、自身は「中国本土には行った事がないが台湾には何度も訪問」と述べ、靖国参拝をめぐる父・純一郎氏の経験を踏まえ「訪中はリスクがあると感じた」と説明。昨年の総裁選では「日米は鉄鋼摩擦で対立するのではなく、中国鉄鋼に共に向き合うべき」とし、中米摩擦の激化回避を主張しました。ロイターは、小泉氏が政権を担えば、内政・経済を優先して対中では協調と安定を基調にしつつ、産業・通商で「公正」を掲げ、経済安全保障を強めると分析しています。

王広涛氏は、次期政権の対中路線は外相・防衛相・首相補佐官などの人事に大きく左右され、「決定的なのは候補者本人よりも背後の布陣」と指摘。

東京大学の佐橋亮教授も、小泉氏や林氏が首相になれば、対中関係は急変を避け、経済利益と安全保障の両立を模索しつつ、トランプ政権の攪乱が続く国際秩序の中で慎重に調整するだろうと見ています。

最近の摩擦と世論の逆風

直近では、以下のような軋轢が再燃しています。

- 8月、日本政府は外交ルートで欧州・アジア各国に対し、中国の「9・3」閲兵式への参加見合わせを呼びかけ。中国は厳正に抗議し、説明を要求。

- 8月15日の終戦記念日には、小泉進次郎氏や小林鷹之氏らが靖国神社を参拝し、中国側の反発を招きました。

日本内閣府によれば、「中国に親近感がある/ややある」は14.7%、「日中関係は良好/比較的良好」は8.8%にとどまります。一方、NPO「言論NPO」の2024年12月調査では、日本に「良い印象/やや良い印象」を持つ中国側回答は37.0%から12.3%へ急落しました。

「日本人ファースト」を掲げ排外感情を煽る参政党が参院選で台頭した後、在留外国人への暴力事案が散発。中国大使館も日本国内の排外風潮に強い懸念を表明しました。(中国側のデマです。日本での中国人への暴力事件は中国人によるものでした)

王広涛氏は、日本政治の「高度な断片化」により、対中・対米で強固なコンセンサス形成が難しく、自民党が国会少数で妥協を迫られる中、対中政策で世論やポピュリズムに迎合しがちだと分析。(石破や森山はこれに呼応するかのようにポピュリズムが悪いと繰り返していました)

対中世論が不利な局面では、「日中関係を犠牲にしてでも社会的承認を得ようとする」動きが強まる恐れがあると警鐘を鳴らします。右翼勢力が宣伝攻勢を強め、民粋と排外を煽る事で、歴史認識や対中政策の一層の右傾化を迫る可能性も指摘。

展望:下押し圧力と不確実性

- 高市政権なら、対中は下押し圧力が強まる公算。ただし要職に穏健派を配して軟着陸を図る余地あり。

- 小泉・林政権なら、急激な対立先鋭化は避け、経済と安保の均衡を模索する見込み。

- いずれの場合も、脆弱な政権基盤と世論迎合リスクが不安定要因。対外政策の一貫性が揺らぎ、日中関係の改善には不確実性が残る。

王広涛氏は、「脆弱な与党基盤と民意への過度な迎合が、今後の日中関係の重要な不安定化要因となり、日本外交全体の方向性や対中戦略の持続性に影響しうる」と総括しています。